Равенство: незнакомый идеал

Автор: Родерик Лонг

Оригинальный текст: Equality: The Unknown Ideal

Перевод: телеграм-канал Libertarian Social Justice (@lsj_ru)

Учитывая огромное неравенство во власти между государственным аппаратом и гражданами, как так получается, что многие из тех, кто считает себя приверженцами прежде всего человеческого равенства, с такой готовностью становятся апологетами государства?

Все люди созданы равными

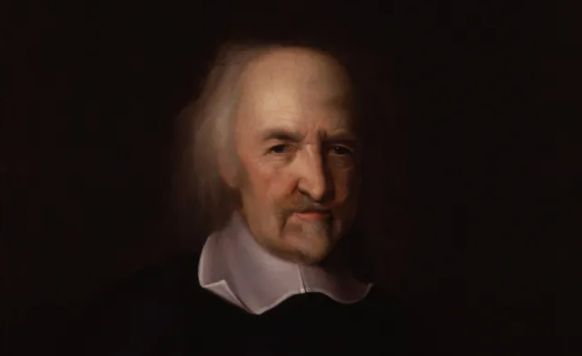

Когда Томас Джефферсон изложил в Декларации независимости философские принципы, лежащие в основе Американской революции, — принципы 1776 года, как назвали бы их более поздние поколения, — именно этот принцип он поставил первым как основу и обоснование всех остальные. Равенство, а не свобода, как можно было бы ожидать.

Первоначальный проект Декларации еще более явно подчеркивает важность равенства. Окончательная и более известная версия гласит:

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы

равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми

правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к

счастью.

Но первоначально Джефферсон написал следующее:

Мы считаем эти истины священными и неоспоримыми: что все люди созданы равными и независимыми; что из этого равного творения они получают врожденные и неотъемлемые права, среди которых сохранение жизни, свобода и стремление к счастью.

Насколько я могу судить, формулировка была изменена по стилистическим причинам, а не по существу. Окончательный вариант выглядит более гладким. Но первоначальный вариант более философски точен. В отличие от окончательного проекта, где равенство и свобода представлены просто как два фундаментальных принципа, а их связь друг с другом остается неясной, в первоначальном проекте ценность свободы прямо указывается как вторичная по отношению к ценности равенства и проистекает из неё.

Однако мы, считающие себя наследниками принципов 1776 года, не так часто и не так тепло говорим о равенстве. Вместо этого мы говорим о свободе; мы называем себя либертарианцами, а не эгалитаристами. Мы не даем нашим книгам таких названий, как «Конституция равенства», «За новое равенство» или «Как я обрёл равенство в неравном мире». Напротив, те, кто чаще всего использует язык равенства в современном политическом дискурсе, как правило, являются врагами принципов 1776 года, как мы эти принципы понимаем. Как равенство может быть нашим общим идеалом?

Ответ, конечно же, заключается в том, что мы должны определить: равенство чего? равенство в чем? Наши противники-эгалитаристы выступают за социально-экономическое равенство, иногда интерпретируемое как равенство социально-экономических возможностей, иногда интерпретируемое как равенство социально-экономических результатов. (Разница между ними становится все более размытой в наши дни, поскольку неравенство результатов воспринимается как доказательство prima facie [на первый взгляд] неравенства возможностей.) За какое равенство выступаем мы?

Иногда предполагают, что либертарианская версия равенства — это юридическое равенство — равенство перед законом. И это, безусловно, верно, что либертарианцы ссылались на идеал юридического равенства, выступая против различных программ социально-экономического эгалитарного толка (таких как законы о труде и антидискриминационные законы, которые предоставляют работникам, но отказывают работодателям в праве по своему усмотрению прекращать трудовые отношения).

Но юридическое равенство как таковое слишком ограничено, чтобы представлять либертарианский идеал. Подобно тому, как сторонники социально-экономического эгалитаризма находят юридическое равенство неадекватным, поскольку (по памятной фразе Анатоля Франса) оно запрещает спать под мостами как богатым, так и бедным, так и либертарианцы не очень-то обрадовались бы, например, распространению воинской повинности от одного пола к обоим; это было бы прогрессом в юридическом равенстве, но вряд ли прогрессом в свободе. Как пишет Мюррей Ротбард:

Справедливость равного обращения зависит, прежде всего, от справедливости самого обращения. Предположим, например, что Джонс со своими приспешниками намеревается поработить группу людей. Должны ли мы утверждать, что «справедливость» требует, чтобы все были одинаково порабощены? И предположим, что кому-то посчастливилось сбежать. Должны ли мы осудить его за уклонение от равенства справедливости по отношению к его товарищам? [1]

Точно так же равенство свобод не соответствует либертарианскому идеалу. Мир, в котором у всех была бы одинаковая крошечная доля свободы, не был бы либертарианским. Мы можем говорить, как это делал Герберт Спенсер, о законе равной свободы, но этот закон определяет не только уравнивание свободы, но и ее максимизацию; равенство здесь не играет решающей роли. Закон равной свободы рассматривает равенство в лучшем случае как ограничение, а не как основу максимальной свободы.

Я говорю «в лучшем случае», потому что равная свобода, возможно, является логическим следствием максимальной свободы, а не каким-либо ее ограничителем. Еще раз процитирую Ротбарда:

Если кто-либо задумает убедить каждого купить автомобиль, он сформулирует свою цель так: «Каждый должен купить автомобиль» — и вряд ли воспользуется формулой: «Все люди должны быть равны в покупке автомобилей» … Сформулированный Спенсером закон равной свободы избыточен. Если каждый волен делать, что угодно, то отсюда уже следует, что ничья свобода не была ущемлена… В «законе равной свободы» понятие «равенства» не является необходимым и определяющим, поскольку легко замещается квантификатором «каждый». «Закон равной свободы» можно было бы переименовать в «Закон полной свободы». [2]

Но если для свободного общества, как мы его понимаем, недостаточно ни юридического равенства, ни равенства свободы, то в каком смысле из того, что мы созданы равными, мы можем получить наше право на свободу?

Для ответа на этот вопрос мы должны обратиться от Джефферсона к предтечи Джефферсона, Джону Локку, который точно говорит нам, что такое «равенство» в либертарианском смысле: а именно, это условие

при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, — никто не имеет больше другого. Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при своем рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и используя одни и те же способности, должны также быть равными между собой без какого-либо подчинения или подавления… [3]

Короче говоря, равенство, о котором говорят Локк и Джефферсон, есть равенство во власти: запрещение любого «подчинения или подавления» одного человека со стороны другого. Поскольку любое вмешательство А в свободу В представляет собой подчинение или подавление В со стороны А, право на свободу прямо следует из равенства «власти и юрисдикции». Как объясняет Локк:

поскольку все люди равны и независимы, постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого… и, обладая одинаковыми способностями и имея в общем владении одну данную на всех природу, мы не можем предполагать, что среди нас существует такое подчинение, которое дает нам право уничтожать друг друга, как если бы мы были созданы для использования одного другим, подобно тому как низшие породы существ созданы для нас. [4]

Это известное докантианское утверждение принципа, согласно которому с людьми нельзя обращаться как с простым средством для достижения целей других. (Обратите также внимание на то, как Локк и Джефферсон ссылаются на независимость как на следствие — или внешний блеск — равенства во власти.)

Теперь мы можем видеть, как социально-экономическое равенство и юридическое равенство не соответствуют радикализму локковского равенства. Ибо ни одна из этих форм равенства не ставит под сомнение полномочия тех, кто управляет правовой системой; от таких администраторов требуется лишь обеспечить равенство соответствующего рода среди управляемых. Таким образом, социально-экономическое равенство, несмотря на смелые заявления его сторонников, бросает вызов существующей структуре власти не больше, чем юридическое равенство. Обе формы равенства призывают эту структуру власти делать определенные вещи; но при этом они оба предполагают и действительно требуют неравенства полномочий между теми, кто управляет правовой системой, и всеми остальными.

Либертарианская версия равенства не ограничивается таким образом. По мнению Локка, равенство во власти влечет за собой отказ администраторам правовой системы — и, следовательно, самой правовой системе — в каких-либо полномочиях, помимо тех, которыми обладают частные лица:

проведение в жизнь закона природы в этом состоянии находится в руках каждого человека; вследствие чего каждый обладает правом наказания нарушителей этого закона в такой степени, в какой это может воспрепятствовать его нарушению… Ибо в этом состоянии полнейшего равенства, где, естественно, нет никакого превосходства и юрисдикции одного над другим, то, что один может сделать во исполнение этого закона, должен по необходимости иметь право сделать каждый. [5]

Локковское равенство включает в себя не просто равенство перед законодателями, судьями и полицией, но, что гораздо важнее, равенство c законодателями, судьями и полицией.

По этому стандарту Мюррей Ротбард в своей защите анархо-капитализма оказывается одним из самых последовательных и решительных теоретиков эгалитаризма всех времен. Как автор книги «Эгалитаризм как восстание против природы», Ротбард вполне мог бы перевернуться в гробу, услышав такое описание себя; но, как мы увидим, то, что Айн Рэнд говорила о капитализме, a fortiori [тем более] применимо к равенству: правильно понятое равенство во многих отношениях является неизвестным идеалом — неизвестным как его защитникам, так и его хулителям.

Со времен Локка либертарианцы разделились на два лагеря. Некоторые, как Ротбард, приняли равенство Локка как абсолютный стандарт, которому должна соответствовать любая правовая система. Другие, вслед за самим Локком, рассматривали чистое локковское равенство как неработоспособное ограничение правовой системы и поэтому выступали за отказ от достаточной части локковского равенства, чтобы сделать возможной правовую защиту той части локковского равенства, которая бы осталась.

Мои собственные симпатии принадлежат первой группе; на мой взгляд, все аргументы Локка о несовместимости локковского равенства с функционирующим правовым порядком совершают либо ошибку композиции, либо ошибку неуместной конкретности [6].

(Например, из утверждения, что каждый должен передавать свои споры стороннему судье, Локк ошибочно делает вывод, что должен быть сторонний судья, которому каждый передает свои споры, что похоже на переход от того, что всем нравится хотя бы одно телешоу, к есть хотя бы одно телешоу, которое всем нравится.)

Но даже если бы вторая группа была права, и было бы необходимо отказаться от некоторой части локковского равенства, чтобы защитить оставшуюся часть, по крайней мере все равно было бы верно, что любые полномочия, присущие только правительству, которые выходят за рамки того, что строго необходимо для работающей юридической системы, представляют собой неоправданное оскорбление человеческому равенству. Обе группы стремятся, во всяком случае, свести к минимуму отклонения от локковского равенства. Следовательно, либертарианцы традиционно направляли свой гнев на неравенство во власти, которое существует между, с одной стороны, среднестатистическим человеком и, с другой стороны, администраторами правовой системы (а также их приспешниками, частными бенефициарами государственных привилегий). Как пишет Энтони Флю:

То, что различные правящие элиты считают подходящим… может оказаться или не оказаться равенством между всеми теми, кто так зависим. Но что касается тех, кто отдает и тех, кто получает команды… то, конечно, не может быть никакого равенства. [7]

Венди МакЭлрой проследила взаимодействие внутри феминистского движения трех различных эгалитарных идеалов: «мейнстримового» идеала — равенства перед законом — и еще двух «радикальных» идеалов — социально-экономического равенства, которое МакЭлрой определяет как социалистический или марксистский идеал, и того, что я называл равенство во власти, которое МакЭлрой определяет как индивидуалистический или либертарианский идеал:

Значение равенства различается в феминистском движении. На протяжении большей части своей истории американский мейнстримовый феминизм считал, что равенство означает равное обращение в соответствии с существующими законами и равное представительство в существующих институтах. Цель заключалась не в том, чтобы изменить статус-кво в базовом смысле, а скорее в том, чтобы быть включенным в него. Более радикальные феминистки протестовали против того, что существующие законы и институты являются источником несправедливости и, следовательно, не могут быть реформированы… их концепции равенства отражали это. Для индивидуалиста равенство было политическим термином, относящимся к защите прав личности; то есть защита моральной юрисдикции каждого человека над своим телом. Для социалистов-феминисток это был социально-экономический термин… В то время как марксистский классовый анализ использует в качестве точки отсчета отношение к способу производства, либертарианский классовый анализ использует в качестве стандарта отношение к политическим средствам. Общество разделено на два класса: те, кто использует политические средства, то есть силу, для приобретения богатства или власти, и те, кто использует экономические средства, требующие добровольного взаимодействия. Первые являются правящим классом, живущим за счет труда и богатства вторых. [8]

С либертарианской точки зрения сторонники социально-экономического эгалитаризма, как ни странно, оказываются апологетами правящего класса.

Тот факт, что либертарианское сопротивление социально-экономическим эгалитарным предложениям само по себе основано на эгалитарном идеале, редко признается. Тем не менее это правда. Единственный известный мне социально-экономический эгалитарист, признающий это, — Амартия Сен; однако Сен — исключение, подтверждающее правило. Ибо он тоже упускает из виду суть: он толкует либертарианское равенство как равенство свободы, интерпретацию, которую мы уже признали неудовлетворительной. Вот как Сен видит проблему:

Мало того, что либертарианские мыслители… считаются антиэгалитаристами, им ставят диагноз антиэгалитаристов именно из-за их преобладающей озабоченности свободой… Такой способ выявления отношения между равенством и свободой совершенно ошибочен. Либертарианцы должны думать, что людям важно иметь свободу. При этом сразу возникли бы вопросы: кто, сколько, как распределил, насколько поровну? Таким образом, вопрос о равенстве сразу возникает как дополнение к утверждению важности свободы. Либертарианское предложение должно быть дополнено характеристикой распределения прав среди вовлеченных людей. На самом деле либертарианские требования свободы обычно включают в себя важные черты «равной свободы», например, настаивание на равном иммунитете от вмешательства других… Свобода — одна из возможных областей применения равенства, а равенство — одна из возможных моделей распределения свободы. [9]

Анализ Сена здесь запутан по двум причинам. Во-первых, как мы уже видели, равенство свободы не является дополнением ценности свободы, а просто следует из идеала полной свободы. (Неспособность Сена признать это может быть связана с тем, что он понимал свободу в позитивном ключе, как свободу делать то или иное, и в этом случае необходимость уважать свободу других была бы ограничением собственной свободы, таким образом, полная свобода для всех становится невозможной. Но если понимать свободу в негативном смысле, как свободу от принудительного вмешательства, тогда полная свобода для всех вполне возможна.) Во-вторых, Сен рассматривает свободу как нечто, что либертарианцы ценят и к чему впоследствии применяются эгалитарные соображения, не признавая, что сама свобода основана на стремлении к равенству в обществе в локковском смысле.

Доводы против социально-экономического равноправия, как я уже сказал, носят эгалитарный характер; поскольку такое законодательство неизменно предполагает принудительное подчинение или подчинение инакомыслящих лиц налогам и правилам, установленным государственными директивными органами, и, таким образом, предполагает неравенство полномочий между первыми и вторыми. Как пишет Людвиг фон Мизес:

Важно помнить, что вмешательство государства всегда означает насильственное действие либо угрозу такового. Средства, которые государство расходует на какие бы то ни было цели, собраны посредством налогообложения. А налоги платятся, потому что граждане боятся оказать сопротивление сборщикам налогов. Они знают, что любое неповиновение или сопротивление безнадежно. Пока положение дел остается таковым, государство способно собрать деньги, которые оно желает израсходовать. В конечном счете государство это использование вооруженных людей: полицейских, жандармов, солдат, тюремных охранников и палачей. Основным признаком государства является то, что оно воплощает свои декреты путем избиений, убийств и заключения в тюрьму. Те, кто требует большего государственного вмешательства, в конечном итоге требуют большего принуждения и меньшей свободы. [10]

Анархическая версия социализма не лучше; до тех пор, пока некоторые люди навязывают политику перераспределения с помощью силы или угрозы силой против других, у нас есть неравенство в полномочиях между теми, кто принуждает, и теми, кого принуждают, независимо от того, являются ли лица, применяющие принуждение, государственными гражданами или частными лицами, и независимо от того, представляют ли они большинство или меньшинство. Точно так же и гоббсовские джунгли, где каждый может свободно навязывать свою волю кому-то еще, не олицетворяют равенство во власти; ибо как только одному человеку удается подчинить другого, возникает неравенство во власти.

Гоббсовские джунгли могут представлять собой равные возможности для власти, но в этом контексте либертарианец выступает за равенство результатов. (Именно поэтому право на свободу является неотъемлемым.) Оправдано лишь оборонительное применение силы, поскольку оно восстанавливает равенство во власти, а не нарушают его. Точно так же идеализированная демократия, в которой каждый гражданин имел бы равные шансы получить политическую власть, представляла бы только равные возможности для власти, а не равенство результатов, и, таким образом, также противоречила бы локковскому равенству. Для либертарианца фраза «каждый может подняться и стать президентом», если бы она была правдой, вызвала бы такое же негодование, как фраза «кто угодно может напасть на тебя следующим».

Неравенство власти является гораздо более оскорбительным, с моральной точки зрения, чем просто социально-экономическое неравенство; следовательно, всякий раз, когда требования социально-экономического равенства противоречат требованиям либертарианского равенства, что обычно и происходит, предпочтение следует отдавать последним.

Так я утверждаю. Я думаю, что это утверждение можно аргументировать, а не просто декларировать. Но сейчас я не буду его доказывать— и потому, что мое время сегодня ограничено, и потому, что в известном смысле мне не нужно его доказывать. Ибо сами социально-экономические эгалитаристы своими действиями, если не словами, показывают, что считают неравенство во власти большим злом, чем социально-экономическое неравенство. Большинство моих знакомых сторонников социально-экономического эгалитаризма, безусловно, были бы больше возмущены ограблением или нападением со стороны коллеги, чем узнав, что коллега получает более высокую зарплату. Отсюда на практике они ясно осознают, какое из этих неравенств является большим злом. Действительно, большинство сторонников социально-экономического эгалитаризма регулируют свои повседневные личные взаимодействия, скрупулезно придерживаясь либертарианских принципов, и они ожидают такого же обращения в ответ.

Не годится и ответ, что социально-экономическое неравенство само по себе является формой неравенства во власти и должно быть запрещено по той же причине. Ибо, как указывает Ротбард, эта комбинация идей непоследовательна:

А отказывается продолжать обмен с В. Что должны мы сказать…, если В достанет пистолет и потребует, чтобы А оставил его на работе?… В прибег к насилию; это вне сомнения… [Э]то либо проявление агрессии, а значит — несправедливость, либо это защитная, и, тем самым, оправданная реакция. Если принять аргумент об «экономической власти», мы обязаны выбрать вторую позицию, если же мы отвергаем эту доктрину, то первую… «Умеренный» этатист логически не может сказать, что существует «много форм» неоправданного принуждения. Он должен выбрать одну из двух позиций, и ее уж и придерживаться. У него есть возможность либо заявить, что существует только одна незаконная форма принуждения — открытое физическое насилие, либо он должен признать, что существует только одна незаконная форма принуждения — отказ от участия в обмене. [11]

Расширяя точку зрения Ротбарда: запрет на все или даже на большинство случаев локковского неравенства несовместим с признанием одновременно и социально-экономического неравенства, и инициируемого насилия формами локковского неравенства, потому что эффективный запрет на социально-экономическое неравенство требует одобрения систематического инициируемого насилия в массовом масштабе. Следовательно, социально-экономические эгалитаристы, если они хотят быть последовательными, могут предложить свой идеал только как замену локковскому равенству, а не как его расширение. (То же самое относится и к тем этатистам, которые говорят, что негативные права — это очень хорошо, но нам нужны и позитивные права — как будто каждое добавленное позитивное право не означает изъятия одного негативного права.)

При огромном неравенстве во власти между государственным аппаратом и его подданными — учитывая, если уж на то пошло, огромное социально-экономическое неравенство между ними — как получается, что многие, считающие себя приверженцами прежде всего человеческого равенства, с такой готовностью становятся апологетами государство? Либертарианцы часто бывают сбиты с толку фактом, что те, кто кажется столь чувствительным к ограничениям выбора и к различиям в переговорных позициях, когда они проистекают из рыночных факторов, становятся настолько поразительно невосприимчивыми к ограничению выбора и различиям в переговорных позициях, представленных вооруженной мощью государства, уполномоченного опеспечивать выполнение своих требований с помощью легализованного насилия.

Китайский философ V века до н. э. Мо-цзы однажды заметил, что если кто-то может распознать акт несправедливой агрессии, когда он совершается одним лицом против другого, но не когда тот же акт совершается организованной группой лиц, то такой человек, должно быть, путает правильное и неправильное [12].

Таким образом, сторонники социально-экономического эгалитаризма также должны быть в некоторой путанице. Но почему?

Циник может возразить, что сторонники социально-экономического эгалитаризма вовсе не запутались; их предполагаемая приверженность равенству — просто маскировка жажды власти, и они освобождают государство от своей критики, потому что планируют завладеть его поводьями или, по крайней мере, поладить с теми, кто владеет ими сейчас. Это кажется мне справедливым анализом некоторых, но только некоторых, сторонников социально-экономического эгалитаризма. Большинство социально-экономических эгалитаристов, которых я знаю лично, искренни в своем эгалитаризме и действуют из лучших побуждений в своем этатизме.

Я не имею в виду, что они совершенно невиновны; ведь невинным этатистом должен был бы быть тот, кто говорит: «Я признаю — а кто бы не признал? — что принудительное подчинение отдельных лиц государству путем систематического узаконенного насилия и угрозы его применения есть великое зло. Но это зло, к сожалению, необходимо для предотвращения еще большего зла». Этатист, стоящий на этой точке зрения, не мог бы радоваться своему этатизму, а, напротив, должен был бы вести себя с трагической торжественностью Агамеменона, жертвующего своей дочерью ради спасения флота.

Невинный этатист тоже вряд ли мог позволить себе прийти к этому мрачному заключению, не изучив сначала возможные альтернативы, что для этатиста в академии должно было бы включать тщательное исследование и попытку опровергнуть (и отчаянной надеждой быть не в состоянии опровергнуть) всё богатство либертарианской литературы, утверждающей, что большинство других зол, которые она приводит, можно предотвратить с помощью негосударственных средств. По этим критериям лишь немногие государственники могут считаться невиновными. Поиск альтернатив неравенству во власти будет означать признание того, что этатизм предполагает такое неравенство, прежде чем удостовериться в наличии альтернатив, а это навязывает этатисту неприятный выбор, которого он предпочитает избегать. Следовательно, я считаю этатизм, по крайней мере в большинстве случаев, моральным пороком, а не простой когнитивной ошибкой, во многом так же, как расизм и сексизм являются моральными пороками, а не просто когнитивными ошибками.

Но, опять же, подобно расизму и сексизму, этатизм — это своего рода моральный порок, который имеет тенденцию проникать в душу через самообман, полусознательный осмос [osmosis] и своего рода банальность по Арендт, а не через искренние объятия; это форма духовной слепоты, которая может заразить и поражает даже тех, кто в значительной степени искренен и действует из лучших побуждений. (Я также не хочу сказать, что либертарианцы, как правило, более добродетельны, чем этатисты. Справедливость — лишь одна из многих добродетелей, а либертарианство — лишь одно из применений справедливости; так что единственная мораль самоутверждения, которую мы можем извлечь, это то, что мы преуспели в одном аспекте одной добродетели лучше, чем наши коллеги-этатисты.)

Какую форму принимает эта духовная слепота? С одной стороны, этатистская идеология должна сделать насилие государства невидимым, чтобы замаскировать посягательство на равенство, которое оно представляет. Поэтому государственники склонны относиться к правительственным указам как к заклинаниям, переходящим непосредственно от декрета к результату, без каких-либо издержек средств; поскольку в реальном мире главным средством, используемым правительством, является насилие, угрожаемое и фактическое, сокрытие государственных указов и их насильственное исполнение в облачении заклинания маскирует как безнравственность, так и неэффективность этатизма, игнорируя тернистый путь от декрета к результату.

Но, с другой стороны, эффективность правительственных указов зависит именно от того, насколько хорошо люди осознают силу, стоящую за этими указами. Следовательно, этатизм может поддерживать свою правдоподобность только имплицитно проецируя своего рода гротескную пародию на католическое учение о пресуществлении: точно так же, как хлеб и вино должны быть превращены по своей сути [essence] в тело и кровь Христа, чтобы играть свою необходимую духовную роль, в то же время они должны сохранять внешние акциденции [accidents] хлеба и вина, чтобы сыграть свою необходимую практическую роль, так и государственное насилие, чтобы быть оправданным, должно претвориться по существу своему в мирное заклинание, но в то же время, чтобы быть действенным, оно должно сохранить внешние акциденции насилия. (Эта сакрализация государственного насилия объясняет, почему сторонники контроля над огнестрельным оружием, например, могут считать себя противниками насилия и в то же время угрожать массовым и систематическим насилием против мирных граждан.)

Но игнорировать или маскировать насилие, на котором с необходимостью покоится социально-экономическое законодательство, значит соглашаться с бессовестным подчинением и повиновением, которое воплощает такое насилие. Это значит относиться к подчиненным как к простому средству для достижения целей тех, кто осуществляет подчинение, и, таким образом, допускать законное неравенство власти и юрисдикции между двумя группами. Либертарианское отвращение к такой высокомерной самонадеянности ipso facto является эгалитарным импульсом. Те, кто не испытывает такого отвращения, не должны ожидать, что их эгалитарные рекомендации не будут подвергаться сомнению; они могут уважать равенство в теории, но не признают его на практике.

Ибо, проходя мимо и видя их преданность, мы нашли алтарь с этой надписью: НЕЗНАКОМОМУ ИДЕАЛУ. Итак, чему они поклоняются по неведению, мы возвещаем им. Слишком долго мы позволяли нашим заблудшим противникам монополизировать знамя равенства. У нас больше прав на этот флаг, чем у них. Пришло время забрать его обратно.

Примечания

1. Murray N. Rothbard, Power and Market: Government and the Economy (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), p. 139.

2. Rothbard, Power and Market, pp. 215–216.

3. John Locke, Second Treatise of Government II.

4. Locke, Second Treatise II. 6.

5. Locke, Second Treatise II. 7.

6. Roderick T. Long, “The Nature of Law, Part II: The Three Functions of Law,” Formulations #4 (Summer 1994), www.freenation.org; cf. Roderick T. Long, “The Benefits and Hazards of Dialectical Libertarianism,” p. 445n., in Journal of Ayn Rand Studies 2, no. 2 (Spring 2001), pp. 395–448.

7. Antony Flew, The Politics of Procrustes: Contradictions of Enforced Equality (Buffalo: Prometheus Books, 1981), p. 12.

8. “Introduction: The Roots of Individualist Feminism in 19th-Century America,” pp. 3, 23, in Wendy McElroy, ed., Freedom, Feminism, and the State, 2nd ed. (New York: Holmes & Meier, 1991), pp. 3–26.

9. Amartya Sen, Inequality Reexamined (Cambridge: Harvard University Press, 1992), pp. 21–23.

10. Ludwig von Mises, Human Action XXVII. 2.

11. Murray N. Rothbard, Power and Market, pp. 229–230.

12. Burton Watson, ed. & trans., Mo Tzu: Basic Writings (New York: Columbia University Press, 1963), pp. 50–51.